問題 07

点火順序が1―5―3―6―2―4の4サイクル直列6シリンダ・エンジンに関する次の文章の(イ)~(ロ)に当てはまるものとして、適切なものは次のうちどれか。

第2シリンダが圧縮上死点のとき、燃焼行程中にあるのは(イ)で、この位置からクランクシャフトを回転方向に600°回転させたとき、バルブがオーバラップの上死点状態にあるのは(ロ)である。

①(イ)第3シリンダ(ロ)第1シリンダ

②(イ)第3シリンダ(ロ)第6シリンダ

③(イ)第6シリンダ(ロ)第1シリンダ

④(イ)第6シリンダ(ロ)第6シリンダ

解説

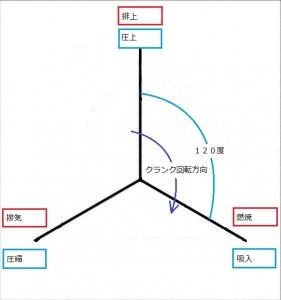

4サイクル直列6シリンダ・エンジンのクランクは以下のようになっている。

点火順序が1―5―3―6―2―4として第2シリンダが圧縮上死点のとき各シリンダの位置は

となり、問題で「第2シリンダが圧縮上死点のとき、燃焼行程中にあるのは」、つまり6番である。

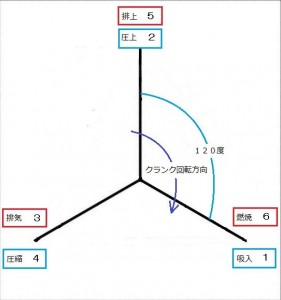

また、「クランクを600度回転させる」と言うのは各シリンダのクランク角度が120度だから5つ移動するということになる。

つまり各シリンダの位置は

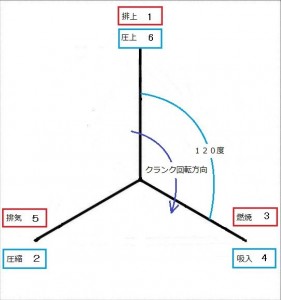

このようになり、「バルブがオーバラップの上死点状態」にあるのは排気上死点にある1番と

言うことになる。

解答 ③

以上