問題09

電子制御式スロットル装置に関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。

①電子制御式スロットル・システムのスロットル・ポジション・センサは、スロットル・バルブ・シャフトの同軸上に取り付けられ、スロットル・バルブの開度を検出している。

②スロットル・モータには、応答性がよく消費電力が少ない直流モータが使用されている。

③制御モードがスノー・モードのときは、滑りやすい路面でも良好な操縦性を確保するため、アクセル・ペダルを踏み込んでも通常モードに比べてスロットル・バルブが大きく開かないように制御している。

④一般に電子制御式スロットル・システムのアイドル回転速度制御は、ISCV(アイドル・スピード・コントロール・バルブ)で行っている。

解説

①、② スロットルポジションセンサーはスロットルバルブの軸に直結している。

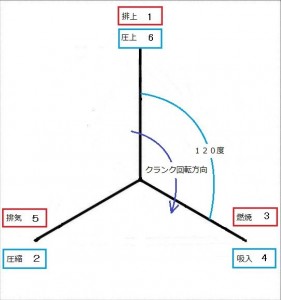

図の中でスロットルモーターは直流モーター(DCモーター)が使用されている。

③スノーモードでは急激に大きなトルクが車輪に伝わらないようにアクセルの踏み込み量に対して少なめに緩慢に開くようになっている。

④ISCV(アイドル・スピード・コントロール・バルブ)は通常のスロットルボディーでスロットルが閉じている状態でエンジンに負荷などの変化により回転数に変化が起こったときECUにより、スロットルバルブとは違う通路を通って空気が送り込まれる。吸入空気量が増えるのでECUは燃料を増量し回転数が上がる。

しかし、電子制御式スロットルバルブではECUが直接スロットルバルブの開閉を微調整してエンジン回転数を調整しているのでISCVは必要としない。

解答 ④